文 /韩建勇

(接上期)

浙派筝家在海外

自80年代以来,第二代的浙派古筝艺术家们基本都选择远赴海外。浙派古筝艺术也随着她们的足迹走向海外。

首先是1978年文化部向全国发出召集令,召集组织大型“赴美团”,浙派古筝的第二代代表人物张燕历经4次竞选最终入选。1983年移居美国,创办起太平洋古筝乐团并任团长。1981年,同为浙派古筝第二代的项斯华移居香港,任教于香港中文大学、香港演艺学院,并于1993年移居加拿大。王昌元则于1984年,赴美国肯特州立大学研究世界音乐并教授古筝,后一直旅居美国。范上娥则于1990年移居海外,在美国东北伊利诺依大学任访问学者至1992年,同年7月,移民加拿大,并创立“范上娥古筝学院”。这几位筝家在当时中美乒乓外交时局中,对中美民间文化艺术的传播与交流起到了非常重要的作用。

她们虽身在海外,但与国内筝界并没有断联。她们对中国古筝艺术在海外的发展,做出了重要贡献。在北美,凡有华人所在所到的地方,就都有古筝艺术的流播。此外,在古筝艺术的演奏形式上亦有诸多国内可以学习的探索之处。

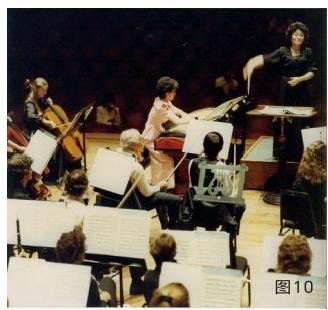

张燕移居美国后,致力于中国古筝地演奏与传播。其中尤为令人称道的是她对先师王巽之先生双筝演奏艺术的继承和开拓。在离开祖国赴美之前,她就花费了大量时间和精力致力于双筝演奏与交响乐的合作上,创立了特别的演奏风格与形式,也是她在筝演奏艺术上的一大成就。1983年,张燕成功地在中国唱片社录制了三首双筝与交响乐协奏曲《海青拿鹤》《广陵叙事》《新月儿高》(胡炳旭指挥,中央芭蕾舞乐团小乐队协奏)。她的一台普通筝加一台转调筝的双筝并用,打开了古筝艺术演奏的新天地。对当今古筝艺术发展仍有借鉴意义与价值。移居海外的十几年来,除演奏传播其老师王巽之所授浙派曲目、郭鹰所授潮筝曲目及自创现代曲目外,也大胆接受新的筝乐表现形式、创演新风格筝曲。1984年,她在旧金山戴威斯音乐厅又演奏双筝与交响乐协奏曲《在西部》(图10)。

1989年,与爵士音乐家合作,在赫伯斯特剧院举行独奏音乐会。1990年,与美国林肯大学合作出版《筝艺》 (ART OF ZHENG)教学录像带,详细介绍了中国筝的历史、流派风格、演奏特点及表现方法。1996年病逝于美国旧金山。2011年,即张燕逝世15周年,刘起超先生在人民音乐出版社出版了由他编著的《天问——张燕演奏筝曲精选》。2019年7月4日,中央音乐学院民乐系特别主办了“似曾相识燕归来——纪念著名古筝演奏家、教育家张燕老师逝世23周年学术讲座”。

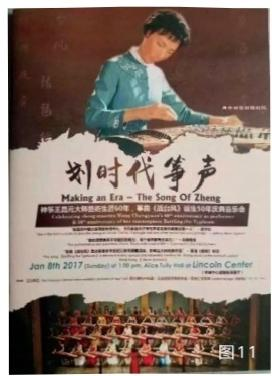

1988年,王昌元在纽约卡内基音乐厅举行了独奏音乐会,同年应邀赴以色列演出,1990年在中国香港举行独奏会。1995年在纽约成立“纽约海外中乐团”和“王昌元筝艺术中心”,并任总监。2000年在纽约林肯中心举办“历史长河”音乐会。2016年9月在森海塞尔上海音乐厅举行了“划时代筝声” 古筝大师王昌元从艺60年音乐会,2017年1月在纽约林肯中心艾丽斯演奏厅举行了《战台风》问世50年庆典音乐会等(图11)。所到之处,她都把自己所创编和从父亲继承来的浙派古筝乐曲呈现给观众。她是把中国古筝艺术带到林肯中心、卡内基音乐厅等世界著名音乐殿堂的第一人。中国香港《镜报》专访评论到她创作的《战台风》是“筝音乐半世纪以来,传播最深远,影响最大的筝曲经典作品”,纽约《世界日报》评论她是“一位将生命融入音乐的艺术家”, 被喻为世界级的演奏家。

1981年,项斯华移居中国香港后,身兼数种社会职务:中国香港民族音乐学会理事及永久会员、中国香港艺术家联盟成员、东方乐舞交流学会理事等,同时还兼任香港中文大学、香港演艺学院等院校古筝教授工作。日本东芝EMI株式会社出版的《项斯华中国筝名演集》(日本东京大学名誉教授岸边成雄博士监制)荣获日本文部省艺术祭大奖。中国香港、中国台湾等地的唱片制作公司又为其陆续出版《出水莲》《灯月交辉》《高山流水》《春江花月夜》《梁祝》《望乡吟》等多片专辑。2008年,年近古稀的她仍笔耕不辍,在上海音乐出版社出版了由她所著《每日必弹古筝指序练习曲》。

范上娥在移居加拿大后,便不遗余力地通过举办古筝音乐会来推介中国古筝艺术。在1993年、1994年、1999年和2002年分别举办四场音乐会,深受好评。2006年参加中国香港古筝节,与青年古筝演奏家罗小慈等应邀献艺“中国地方筝乐”系列压轴节目“大漠武林情一武林筝及蒙古筝”音乐会(图12)。在连续两晚的该系列音乐会上,老青两代浙派的筝家带去了“浙江筝乐《梁山伯与祝英台》《林冲夜奔》《高山流水》及《将军令》”,向中国香港乐界推介浙江筝乐。盛况空前,好评如潮。

这些名家的学生们对浙江古筝艺术在海外的发展也有一定的影响与贡献。如著名古筝演奏家许菱子,在1995年就受聘于香港演艺学院中乐系任教。罗晶1999年应邀在美国卡内基音乐厅举办了个人古筝独奏音乐会,2001年赴维也纳金色大厅参演新春音乐会,2002年加入香港中乐团。2003年起,任教于香港中文大学音乐系及香港演艺学院。王昌元的得意门生伍芳在1990年毕业即登陆日本,1991年10月在京都举办首次个人演奏会,并巡回演出直到1993年。1996 年,立命馆大学毕业,于9月由东芝EMI发行首张专辑《筝心》(图13)。1998年1月,发行了由她与小提琴家中西俊博、雅乐师东怡秀树共同制作的第二张专辑“上海之梦”等。

“ 浙筝归浙 ”及其艺术实践

据浙江筝派第三代主要代表人盛秧在她2009年上海音乐学院硕士毕业论文《浙江筝在上海的发展》中提道,“我的老师孙文妍,在我读古筝专业本科时就曾对我说:‘浙派筝要还给浙江。你们这一代人要挑起这个担子!’”也就是说,在90年代处于青年时期的盛秧在随孙文妍学习浙江筝艺时,由孙文妍老师口头上提出过“浙筝 归浙”的说法。而“浙筝归浙”的正式提法首见于上面所提到的《浙江筝在上海的发展》这一论文中。“我们这代人能不能担起这个担子另当别论,但是历经半个多世纪,浙筝归浙,看来已到提上议事日程的时候了。”

在筝界,大家都比较熟悉的是“秦筝归秦”。这是现代秦筝陕西流派在发展起初所遵循的一个重要纲领、指引。在这个思想的指引下,秦人在一甲子的筝业实践中,从秦筝几近绝迹的境地发展到当今的兴盛。这是民乐界的一个奇迹,亦是一段人们津津乐道的乐界佳话。浙江筝的发展与秦筝陕西流派的发展颇有些相似之处。比如都是依托于一个专业的音乐院校,都具有一个相对科学完备的容教学、创作、演奏、理论于一身的“从业”梯队,在90年 代更是借着作曲家加盟创作的东风得到空前发展的盛况等等。

那么如何理解这个“浙筝归浙”呢?我们不妨回顾一下“秦筝归秦”来理解它。“秦筝归秦”中“第一个‘秦’字,与筝连起来是乐器的专用名词,说明筝的发祥地、筝弹奏的秦声秦韵。”②第二个“秦”字,指陕西,陕西简称为“秦”。“归”是“针对秦始皇‘退弹筝’而言的,两千多年前的‘退’,两千多年后的今天,又要‘归’回到人民中间来。” 通俗来讲,“艺术是劳动人民创造的,最终要还给人民。秦人秦地创始和流行的筝,也应该还给秦地人民”,而这也恰好是“秦筝归秦”的意愿和宗旨。理解了“秦筝归秦”,我们就不难理解所谓“浙筝归浙”了。源自浙地杭州的浙江筝艺要回归到它的家乡浙江。

“秦筝归秦”提出于50年代末,是秦人在秦筝陕西流派建设起初所提炼出来并由几代人围绕这个口号指导筝业实践的核心纲要。它对当前“浙筝归浙”有着重要的借鉴指示意义。而且,随着一众浙江筝人的努力,“浙筝归 浙”的实践与潮流实际上从上世纪90年代已经悄然兴起。

浙江筝人以上海音乐学院古筝学科、专业为龙头马首,纷纷前往学习、进修。自五六十年代王巽之任教直到第二代孙文妍接过教鞭以来,在不同时期,均有浙江筝人前往学筝取经。如在五六十年代还是青年筝人的徐晓英、 张剑,八九十年代的毛丽华、盛秧,再到新世纪初期的如段廉、盛茜等青年筝家。他(她)们在习得浙派的演奏技艺后,回浙反哺当地古筝艺术教育,极大提升了包括浙派筝艺在内的古筝教学、演奏水平。

自八九十年代以来,浙江筝人密切联络,自发组建相关社团,如80年代后期的武林筝社,90年代初的全省性筝艺组织浙江古筝研究社及浙江民管古筝学会,再到浙江省音协古筝专业委员会以及浙江音协古筝教育专委会等。 这些行业协会成立后就着手全省古筝比赛的组织、策划,如1994年、1997年由浙江古筝研究社组办的全省首届、第二届古筝大赛,省音协古筝学会自新世纪以来逐年推出的浙江省古筝分级大赛等。这些学会通过行业引领,极大促进了浙江省古筝艺术的发展。

其中90年代以来,青年古筝演奏家作为古筝艺术的生力军对“浙筝归浙”的实践又最为明显。这里不得不提到浙派古筝艺术第三代主要代表人盛秧。她本人是土生土长的杭州人,自幼受江南风土浸润,在1994年浙江省首届古筝大赛就获得成人组第一名。出于对古筝艺术和浙江筝乐传统文化的热爱,自然地生发出对传承和研究浙派古筝艺术的责任担当。在浙派古筝第二代孙文妍教授那里深入研习浙派古筝技艺后,先后依托杭州师范大学音乐学院、 浙江音乐学院从事浙派古筝艺术的传承和发展工作,其教学、演奏、研究以及交流传播等方面在业内有着重要的影响。主要如下:2003年,在西泠印社出版发行首部浙派古筝艺术专著《浙派古筝》。这本书介绍了浙派古筝形成的历史背景,总结了从老师那里学得的浙派古筝的演奏技法,同时汇编了浙派传统筝曲和浙派筝曲新作。该著对于浙派筝曲 的继承和发扬具有重要意义和现实价值。

2007年,着力探索古筝教学增设团队化教学与排演的教学模式,并在2008年以杭州师范大学音乐学院古筝专业学生为主要成员成立茉莉花筝乐团,2013年以该团为基石,正式成立了浙江省首支专业古筝乐团--翡翠筝团。同时与演奏家周展陆续推出《古筝重奏曲集》(一)(二)(三),极大推动了古筝重奏艺术。筝团在盛秧团长的领导下,注重浙江本土文化的融合,对浙江传统曲的重奏编创和演奏,同时追求筝乐在音乐风格、题材、体裁及表演形式等方面的创新。该团不仅有传统音乐组合演绎浙派经典如重奏版《月儿高》,还通过央视核心媒体为平台,演绎了一大批具有江南音乐色彩的新作如《梦回临安》(周展、盛秧曲)《激情跨越》《十里红妆》《锦上云华》《炫动江南》(以上均为王云飞作曲)等,在业内产生了良好反响。2019年,依托翡翠筝团演奏专长,自费筹建了“翡翠·五色炫音筝乐作曲工作坊”,吸引了一大批青年作曲家加入到古筝重奏作品的编创中来,为筝团遴选优秀作品和储备新作品培养了一个可持续发展的环境。

2008年岁末,浙江省音乐家协会经研究决定成立以浙江省艺术院校古筝专业学科的教学力量为主体,以古筝演奏家、杭州师范大学音乐艺术学院副教授、硕士生导师盛秧为会长的浙江省古筝教育专业委员会。团结了一大批省内古筝艺术专业、社会教育人才,随后推出的多期浙江省古筝教师进修班、师资培训班等,推动了省内古筝艺术教育的进步。与此同时,盛秧作为首任会长,注重古筝艺术通识教育,与笔者主编《中国古筝知识要览》,成果最终在2018年由上海音乐学院出版发行。这是国内又一部有关古筝艺术通识教育的工具书。

自进入杭师大音乐学院、浙江音乐学院参加教学以来,培养了多位古筝艺术新秀,如盛茜、方炜、黄艳群、刘瑶、项彬彬、曹晓亮、李馨菡、孔俏俏、沈蕾、楼琳等浙派新生代受传群体,与师承浙派第三代筝家王蔚、同在浙音任教的青年筝家如刘乐、倪蕾,浙艺的段廉、浙传的李馨菡等,立足浙派传统、追求多元创新,赋予浙派古筝艺术新的活力。在2023年,浙江省音乐家协会古筝专业委员会完成换届,由盛秧担任专委会主任,她的学生盛茜、刘瑶、黄艳群等被选为副会长。他 (她)们既是浙派古筝艺术的新生力量,又是目前浙江古筝艺术发展的主力军。她们共同绘就了浙派古筝艺术新生代的壮丽图典(图14)。

2015年,由上海音乐学院申报的浙派古筝艺术成功入选第五批上海市非物质文化遗产名录,2016年,著名古筝演奏家、教育家、浙派筝艺人物代表孙文妍被正式认定为浙派古筝艺术项目负责人及代表性的传承人。按她的话来说:“‘浙派古筝艺术’成为了迄今为止唯一形成于上海音乐学院内的非遗项目,对它的保护和传承对学校有着重大的意义。”2023年1月,由浙江音乐学院申报的“浙派古筝艺术”入选第六批浙江省省级非物质文化遗产代表性项目名录。2024年2月,由杭州市拱墅区荞溪琴行申报的“浙派古筝艺术”又成功入选拱墅区第八批非物质文化遗产项目名录。

新世纪以来,浙派古筝艺术更是高奏重奏艺术的新篇章。尤其是在高校任职从业的浙派古筝艺术传承者们纷纷成立古筝艺术团,探索古筝艺术新的演奏形式,成为新时代古筝艺术发展的又一大趋势和亮点。

浙派古筝艺术在20世纪初虽沉寂萧条,然而历史始终为这件为人所喜爱的民族乐器留下一线曙光,在民间曲艺杭摊及民间丝竹乐中顽强留存并延续下来,到逐渐从这种依附关系中脱离出来并向独奏艺术发展,并在60年代于上海成为学科、专业一度辉煌,八九十年代古筝艺术普及的全面铺开,以及作曲家们的加入,对于筝协奏曲等新形式的不断丰富补充,再到新世纪初以来通过一众筝业志士都努力再度回到它的家乡杭州,辛勤耕耘的浙江古筝人 (传统流派的受传者、从业者)将上海习来的现代浙派筝艺用于演奏,立足本土题材、素材的不断创作,开拓出新的演奏形式。而筝工他派的一些演奏家、从业者通过运用江浙音乐为素材、运用浙派筝法而进行的创作等实践,亦是“浙筝归浙”艺术实践的有益丰富和补充。“浙筝归浙”,新时代的浙江筝人们一直在路上!

注释 :

⑧⑨⑩周望: 秦筝归秦——谈周延甲先生与秦筝陕西流派,中国音乐网音乐家 · 音乐名家栏。

(全文完)

评论0条评论

精彩评论

最新评论