(接上期)

文 /韩建勇

文革十年间浙派古筝家的另一面(1966~1976)

文革期间,古筝艺术遭遇冰封。知识分子受到严重迫害和打击,广大知识青年则要上山下乡接受“再教育”。王巽之惨遭迫害,女儿王昌元自然也受牵连,学校的古筝学科教育受到严重影响。在当时,像《月儿高》《林冲夜奔》这些曲子遭遇禁演。这种情况直到1972年才有所好转,然而浙派古筝的大家王巽之却在这一年遗憾离世。自1972年起,部分刚刚从学校毕业不久的演奏家们受到关照,渐渐恢复演奏事务,主要是配合政治任务。

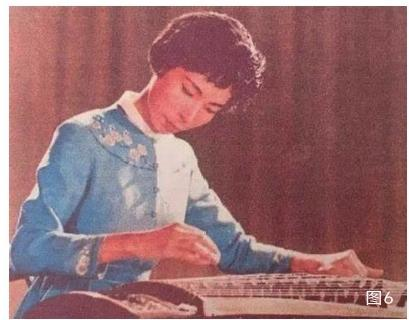

1971年,青年演奏家张燕被借调到上海歌剧院民族乐队工作。她与丈夫刘起超创作出了第一首古筝独奏曲《草原英雄小姐妹》。1972年,接到国务院令其接待美国国务卿基辛格上海之行演出任务。她连夜创作出筝独奏《浏阳河》,顺利完成中央下达的接待任务。在这首乐曲中,她借鉴竖琴技巧,新创运用了大指推弦五声琶音奏法。8月,学校分配工作开始。张燕辗转被分配到山东省歌舞团工作(1973~1976)。山东省歌舞团有西洋管弦与 民族管弦两个乐队。她一边在西洋管弦乐队里弹奏竖琴,一边在民族管弦乐队里担任古筝独奏,并经常代表团里参加一些大型活动。1974年,山东省开始全省文艺调演活动,张燕以一曲自创筝独奏《东海渔歌》代表省歌舞团参加调演,被选为参加1975年的全国文艺调演节目。1975年,中国唱片社委派资深录音师徐涛先生在山东电台为她录制了《浏阳河》《草原英雄小姐妹》《东海渔歌》等个人作品。王昌元1965年创作的《战台风》因讴歌工人阶级,自然也成为为政治服务的重点宣传作品。1973年,王昌元与浦琦璋合作,以著名作曲家白诚仁《洞庭鱼米乡》为素材创编了筝独奏曲《洞庭新歌》。该曲表现了八百里洞庭,碧波荡漾、鱼虾满仓,稻谷飘香的洞庭美景,实际也是歌颂劳动人民。期间,由政府组织的中国艺术团到全国各地巡演,一时间,广播电视等媒体竞相转播,包括筝独奏《战台风》在内的多首器乐曲迅速风靡开来,并在1975年拍摄成名为《百花争艳》的舞台艺术片(图6),为后人留下了无比珍贵的影像资料。

1973年,国务院文化组成立“琴筝瑟改革小组”,以改革中国传统乐器的型制和性能为任务。项斯华是调入这个小组的器乐演奏家之一,其他还包括琴家龚一、李祥霆、吴文光,乐器制作家李泰康、曲广海、孙庆堂、田双琨等,以及中国歌剧舞剧院民乐队指挥李执恭、编曲方智训等。期间,项斯华就试奏过营口乐器厂李泰康主持改制的25弦脚踏转调筝和手扳25弦钢丝转调筝。1975年,她又参加文化部属下“录音录像小组”,以古筝演奏京剧唱腔 《文姬归汉》等作器乐"人声化"试验。"民族乐器人声化”即从事录音录像小组的演奏家们先向"京剧表演艺术家和音乐家学习唱腔,当演奏家对唱腔非常熟悉了之后,就在不同的乐器上仿真演奏。”这一尝试获得了极大成功。尤其是由项斯华担任人声化试验的《文姬归汉》(图 7),在1975年琴筝瑟改革小组汇报音乐会上倍受赞誉。在这次汇报音乐会上,她还用转调筝演奏了由方智训作曲的《南海渔歌》,同时与吴文光、康绵总等人合奏《颂歌献给毛主席》《山丹丹开花红艳艳》等曲目。1976年5月,项斯华演奏的《文姬归汉》被拍摄成影片。

同代的范上娥,1966年毕业被分配至北京电影乐团,恰逢“文革”。随即随团下放接受改造,直到1973年,由于周总理的关照才随团回京,开始为一些电影配乐。1974年,跟河南籍作曲家沈立良、同门项斯华合作,以河南林县红旗渠开渠为素材,创作出河南风格筝曲《幸福渠水到俺村》。此曲在参加全国“五一”文艺汇演期间获得广泛好评。自1975年至1976年,相继随北京艺术团、上海艺术团出访日本、卢森堡、比利时等国,为中外文化艺术交流做出了重要贡献。

改革开放以来浙派筝艺的发展及其影响(1978年以来)

改革开放以来,国内各项建设回归正常,音乐事业得到空前恢复和大发展。古筝艺术方面,首先,五六十年代以来培养的中青年古筝演奏家回归正常工作,成为传承古筝艺术的主力军。他们热情投入创作,创编出数首旋律优美又深受人民喜爱的新作。其次,新技法在筝艺创作、演奏实践中被广泛应用,古筝的表现力、筝乐的感染力不断提升。最后,古筝专业教育得到空前恢复,社会普及教育也如雨后春笋般拔地而起,得到空前繁荣发展。

浙江筝艺流派以上海音乐学院为中心,向周边四外辐射,影响逐渐显现。这期间,何宝泉(1977年调入上音任教)、孙文妍伉俪(图8)接过了上海音乐学院古筝教学的教鞭。何宝泉先生精通包括山东筝(师承赵玉斋)、河南筝(师承曹东扶)、客家筝(师承罗九香)在内的各大流派,孙文妍则主攻浙派古筝。在八九十年代,上海音乐学院成为筝人们新的朝圣地。尤其是六七十年代出生的一批新一代青年筝家都汇集在此,从这里起航实现筝乐梦想。

孙文妍是王巽之在上海音乐学院任教以来的第一位古筝专业学生,又是上音继王巽之先生任教以来,继承、传教浙派古筝艺术的第一人。事实上,孙文妍在校学习期间也就是1963年就被学校安排兼职从事古筝教学了。为此,她的学生,上海音乐学院古筝博导祁瑶策划主创的2013年首届、2023年第三届“上海音乐学院古筝艺术周”分别安排了名为“桃李泉妍育青蓝:何宝泉、孙文妍教授执教50周年庆典音乐会”“何宝泉、孙文妍执教60周年教学回顾的研讨会”的内容。

自上世纪八九十年代以来直到21世纪初,一大批优秀的专业古筝人才如许菱子、朱小萌、潘文、郁虹、王蔚、伍芳、宋小璐、祁瑶、罗晶、李捷、罗小慈、陈慧、周纪来、盛秧、伯静等,从上海音乐学院毕业,她们或进入专业院校任教,或进入专业院团担纲古筝演奏员,同时成为日后中国古筝艺术发展的重要力量。上述人物在目前都取得了不可忽视的艺术成就,在古筝艺术届有着举足轻重的影响。她们的出生年跨度在50~70年代这二十年间。除著名旅日古筝演奏家伍芳师从王昌元、郭雪君外,其他演奏家主要是师承于何宝泉、孙文妍伉俪。并且其中有多位都是孙文妍教授所承传的浙派古筝艺术的受益人,而且她们目前多数在国内专业院校中通过教学继续下一代的筝艺传承,如潘文、王蔚、罗晶、宋小璐、祁瑶、盛秧等。她们可以视为浙派古筝艺术第三代最主要的受益群体。目前,她们已经成为院校教学传承的主力。而且由他们教育出来的学生也已经成为浙派古筝艺术的新生代群体,如师承王蔚的刘乐(浙音任教)、谢涛(浙歌独奏员)、陆笑姿(上音任教)、王晶(上音任教)、赵墨佳(上音博士在读)、段廉(浙艺任教)等,师承祁瑶的周漪泓、吴昊(乐团)、邓翊群(上音任教)、王伊(剧团)、李寒月(南艺任教)、何芊倩等,师承盛秧的盛茜(杭歌独奏员)、方炜(杭艺校)、刘瑶(杭师大)、孔俏俏(浙外任教)、沈蕾(浙音任教)、曹晓亮(福师大博士在读)、楼琳(浙音民族学院乐队)等。除以上详表所列直接以筝演奏、理论专业毕业于上音本科或研究生的筝家外,像阎爱华(南艺)、沙里晶(深圳大学)、蒋晓音(贵州民族学院),中央音乐学院的李萌、周望、腾春江,浙艺的毛丽华、曾玉珍等也都曾跟随浙派第二代的筝家们学习(或进修)过。

上面所列的青年筝家们,与他们的老师一道,为现当代浙派乃至中国古筝艺术的教学教育、传播传承、演奏创编等多方面发展做出各自的努力和贡献。许菱子(亦师从过王昌元)在上音教学期间曾获上海音乐学院颁发的“嘉奖令”“优秀教师奖”,1989年获首届金唱片奖;朱小萌在1985年荣获上海青年汇演古筝第一名;潘文在古筝基础教学方面,积累了极为丰富的经验,教学水平赢得了筝界一致认可,是目前古筝基础教育领域的领军人物,并在2012~2014年连续两年获得文化部颁发的园丁奖、优秀教师奖;伍芳(1972年生于上海)9岁起随著名古筝演奏家王昌元习筝,后考入上海音乐学院随郭雪君教授深造。1990年以全校第一名优异成绩毕业,随后赴日。2002年为日本仁德天皇与德仁皇后雅子演奏中国古筝。2010年,上海世博会首演原创音乐剧《彩虹桥》;罗晶于1995年毕业后就进入上海民族乐团。1989年的ART杯中国乐器国际比赛中就斩获少年专业组第一名。1993年起连续四届参加“上海之春”音乐节展演连获“音乐表演奖”。1995年在文化部主办的“东方杯”全国古筝演奏比赛中获青年组二等奖;毕业于上海音乐学院,师从郭雪君副教授的许徽参与组建上海打击乐团,现任新加坡华乐团古筝副首席,同时也是新加坡南洋艺术学院古筝导师,新加坡琴筝协会理事。曾获第二届海内外江南丝竹比赛一等奖、1995中国文化部群星奖银奖;同样师从郭雪君的硕士生赵一在第二届全国传统筝曲邀请赛中获二等奖;2006年以优异成绩毕业于上海音乐学院民乐系古筝演奏专业的伯静学习了由何宝泉教授设计的蝶式筝,创作改编《致爱丽丝》《查尔达斯》等蝶式筝筝曲,并编著有《蝶式筝补充教材》一书等等。

上面所述种种均是上海音乐学院教师何宝泉孙文妍伉俪、郭雪君以及在上海乐团的王昌元一众名家在八九十年代对古筝人才教育方面的贡献。除此,孙文妍、郭雪君两位浙派第二代代表人物在教材建设、乐曲编创、探索演奏形式等方面也发挥了各自的才能。“1972年,上海音乐学院再次组织教师小分队深入工厂、农村展演,而当时的民族音乐系5位教师(二胡/吴之珉,扬琴/郭敏清,柳琴、中阮/张念冰,古筝/孙文妍,琵琶/叶绪然)聚在一起重燃了五重奏之火。”时任古筝教师的孙文妍作为室内乐“丝弦五重奏”原创五人小组成员与其他成员一起,根据时歌改编成器乐进行演奏和尝试,虽不尽如人意,也恰恰为这种形式的探索积累了一些经验。随后,他们就求助于上海京剧团胡登跳,由他改编的“民乐五重奏”《一轮红日照胸间》《映山红花开红军来》等曲在1975年被选入北京中山音乐堂参加文化部主办的全国文艺汇演,广受好评。1976年胡登跳将这种五重奏的演奏形式正式定名为“丝弦五重奏”。由此,“丝弦五重奏”这种民族室内乐的演奏样式正式确立和保留了下来。1981年、1982年,孙文妍随丝弦五重奏赴日本及南斯拉夫进行巡回演出。1981年她开始着手业余丝竹乐团——上海国乐研究会复会工作,兼任古筝演奏及会长职务。1989年与丈夫何宝泉一起创建了国内首个古筝乐团——上海音乐学院筝乐团,并担任艺术指导和古筝独奏。在古筝艺术社会普及方面,90年代初,孙文妍与何宝泉开始着手准备古筝业余考级活动。他们编写出古筝业余考级大纲,并编订出一级至六级曲目的考级曲集。在1992年东方古筝研究会成立大会期间启动了中国首届古筝业余考级的活动。这次古筝业余考级活动在国内影响深远。1993年起,中国古筝艺术的业余考级活动迅速在全国各省市风靡开来。同年,郭雪君与潘妙兴、李贤德等筝家,成立了上海音乐家协会古筝专业委员会。作为行业协会,对“普及艺术教育,提高国民音乐素养,规范社会古筝教学标准,推动古筝教育事业健康发展”起到了积极推动作用。

此时期,跟她们同一代的范上娥则在创作和演奏上做了重要贡献。首先是在1981年采用浙派古筝的技巧,将藏族民间音调入筝,创作出了至今为人称赞的精品力作《雪山春晓》。在1985年,她通过赴湖南民间采风,以潇湘之地花鼓戏音调为素材,运用浙派演奏技巧创作出了《银河碧波》。 这些乐曲被作为名曲收录在《中国名曲荟萃》 (阎黎雯 编)。1981年,她随中国音乐家代表团赴香港参加亚洲音乐节,与香港中乐团合作首演了由著名作曲家李焕之作曲的中国第一部古筝协奏曲《汨罗江幻想曲》。1983年,广州太平洋影音公司为其出版《范上娥古筝独奏》专辑。1987年,将上海音乐学院与潮筝筝家郭鹰先生处习得的曲目汇编出版了 《郭鹰演奏的潮州筝曲选》,为海派潮筝这一潮州筝流脉提供了重要的曲谱文献。1989年在中央电视台首届“山城杯”民族器乐电视大赛中,沙里晶(四川选手,1979年西安音乐学院的进修生)演奏了她的《雪山春晓》斩获三等奖。在国内主流媒体中亮相无疑也对浙派筝家古筝新作的推介起到了重要作用。经过这次大众媒体的传播,包括《秦桑曲》《香山射鼓》《雪山春晓》等在业内引起了一波学习热潮。其中一些乐曲的公开展示还对古筝艺术流派的形成起到奠定和推动作用,如《秦桑曲》《香山射鼓》极大推动了陕西筝派在业界的地位。王昌元则在1979年创作了大型声乐作品《琵琶行》(当年由黄汝萍演唱,顾冠仁配器,上海民族乐团伴奏,汤良兴琵琶领奏)。1982年文化部主办了首届全国民族器乐观摩比赛(图9),在同期的观摩演出中,浙派的筝家王昌元作为唯一的古筝示范演奏。张燕在1979年从山东调任中国东方歌舞团,直到1983年。在这期间,她还受聘于中央音乐学院任大学部、高中部的代课教师(1979~1983)。期间李萌、周望等均受到过其筝艺传授。

鉴于她们对中国古筝艺术发展的贡献,2015年中国音乐家协会古筝学会为孙文妍、项斯华、郭雪君、范上娥、 王昌元授予“中国古筝艺术杰出成就奖”。2021年11月15日,由中国音乐学院主办的“一带一路”国际筝乐学术交流季开幕式上,孙文妍、项斯华、范上娥、王昌元四位浙江古筝流派的代表人物被授予“古筝艺术终身荣誉奖”。

(待续)

评论0条评论

精彩评论

最新评论