3月下旬,上海音乐学院民族音乐系与数字媒体艺术学院携手共创,即将推出“万物有声·非遗新韵”音乐周,集合南音、江南丝竹等国家级非物质文化遗产,交叉融合人工智能技术,特邀各级非遗传承人领衔指导,探索AI与传统文化的融合,用新时代的语言“讲好中国故事”。本次音乐周系列音乐会将作为第40届“上海之春”国际音乐节演出项目与广大市民朋友相约。

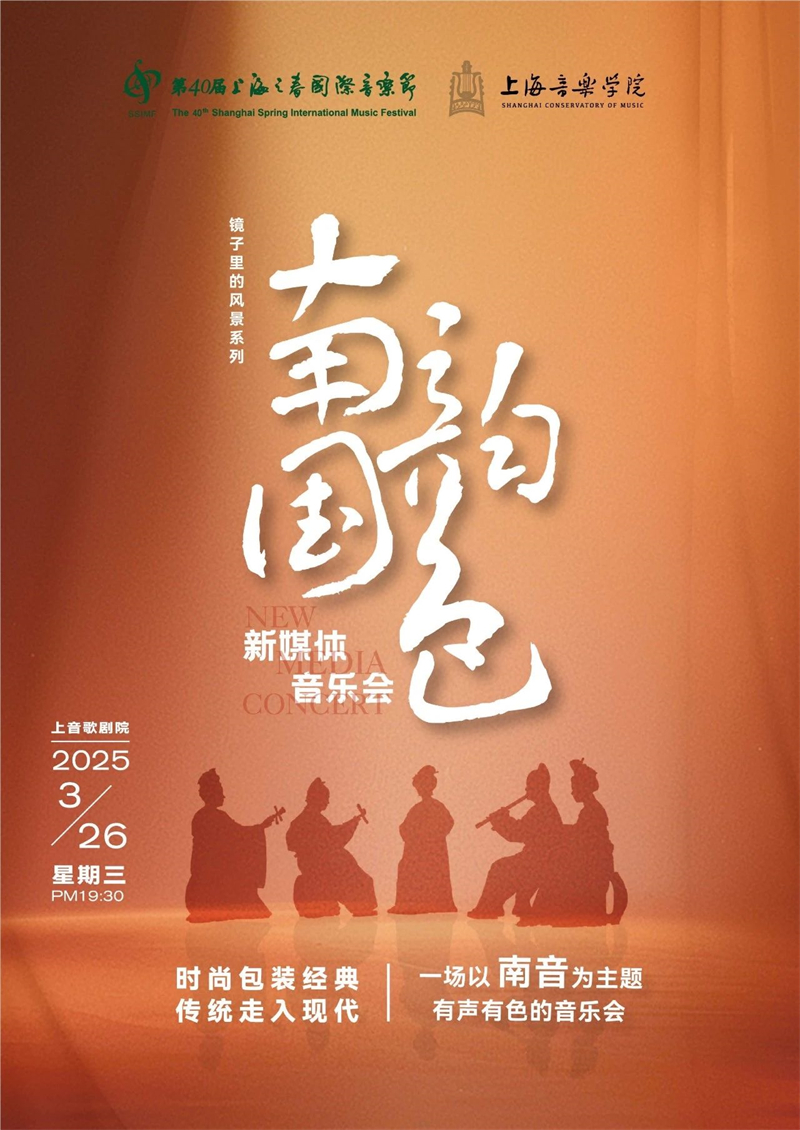

南韵国色

音乐会由数字媒体艺术学院、民族音乐系联合现代器乐与打击乐系携手打造,汇集上音青年作曲家戴维一、楼嘉、李霓霞、艾尼瓦尔·瓦吉丁的四首委约新作,由吴强教授领衔民族音乐系团队、代晓蓉教授领衔数字媒体艺术学院团队,以联合国教科文组织人类非物质文化遗产——南音为主体,立足于传承与创新的交汇,运用数字化剧场艺术理论为其灌注新鲜的生命力,以新媒体音乐剧场的形式向观众呈上一场有声有色的视听盛宴。

《南韵·国色——新媒体音乐会》创演以世界非遗“中国南音”为基底,演变发展成具有当代审美之音韵,故称之为“南韵”。以“国乐”关照“国色”,在音乐与色彩中寻找和谐的表达。主创团队依托南音的代表性文化符号展现、发扬传统经典,在学科语境下进行创新,挖掘南音现代化发展的路径。音乐会分为四个章节,一声响板、一起阮语,万物从春暖还回,此为首曲《阮音春沐》;时光逆流、陋室铭志、山不在高,只因此仙自在此山中,此谓《雅韵伶歌》;悠悠炫动天地间,一起鼓乐、人间风情,跨越千山万水,流传古今,此谓《颂风今吟》;终曲,走马旧曲新吟,闽南古意梦长,惠安女子蛾眉明眸,一片汪洋、山水共长,一色,此谓《景声合鸣》。国乐国色交相和鸣,天人合一,曲终流芳。

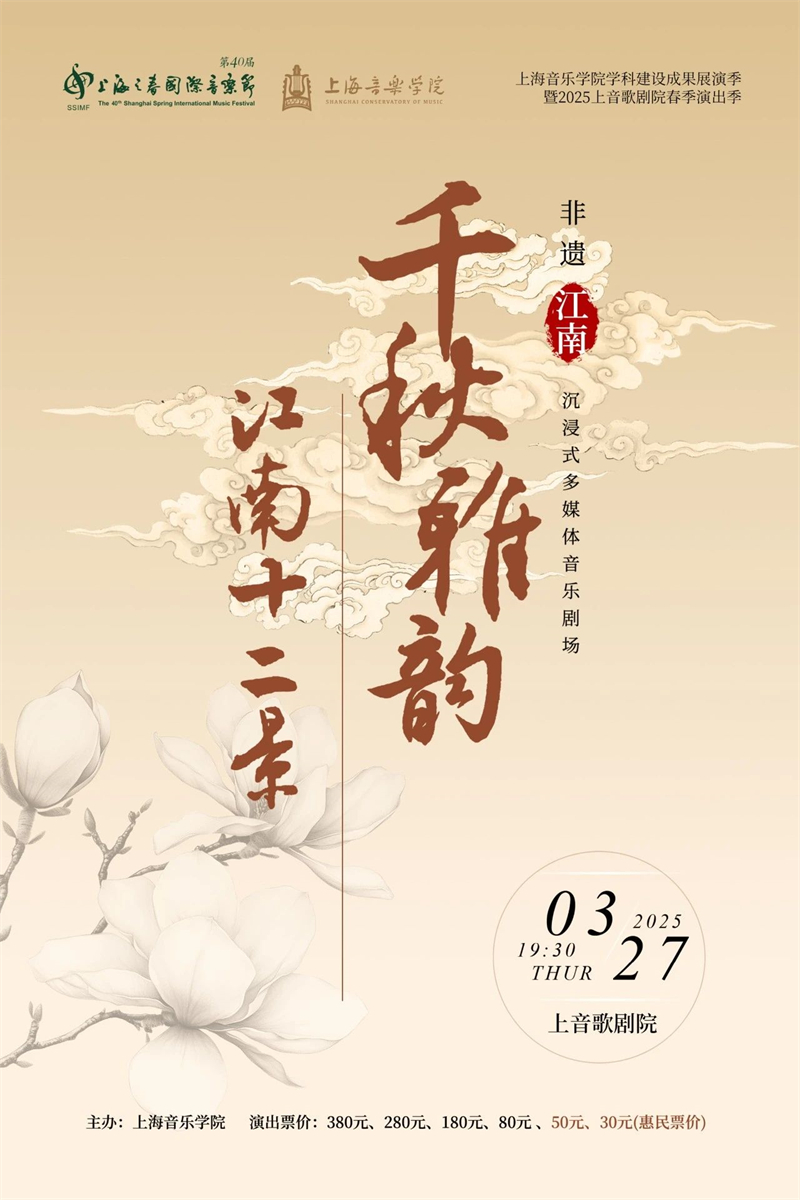

江南十二景

《千秋雅韵:江南十二景》是一场融合非物质文化遗产精髓与现代多媒体技术的沉浸式音乐剧场,由民族音乐系与数字媒体艺术学院共同创制。音乐会作品委约上音四位青年作曲家李磊、薛蕙心、楼嘉、史志瑄创作,由民族音乐系民族室内乐团队共同采风、调研,并邀请顾冠仁先生及孙文妍教授带领的国乐研究会成员加盟,由二胡、竹笛、琵琶、扬琴、阮、笙、打击乐、箜篌等十余位演奏家,与歌者、舞者一起,在多媒体音画布景技术的加持下,将江南的自然风光、历史文化展现于舞台。

作品以国家级非物质文化遗产“江南丝竹”为主线,通过对江南丝竹传统八大曲的“提炼”,以民族乐器演奏与现代技术结合的方式,以现代语汇串联“江南十二景”,展现非遗艺术在当代的传承与创新。音乐剧场将展示一场穿越时空的文明对话,一次非遗瑰宝与创新精神的激情碰撞,让江南声韵与山水画色和谐共融,为观众提供沉浸式体验。

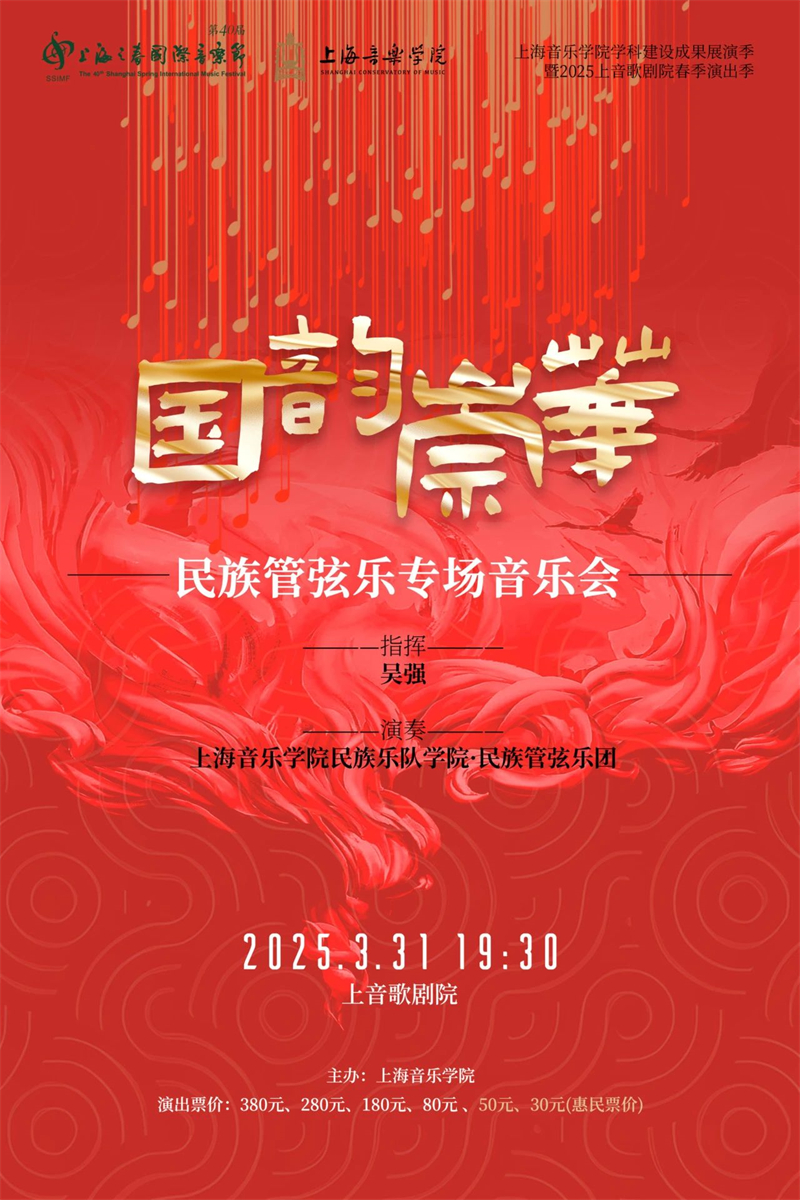

国韵崇华

本场音乐会将延续2023年民族音乐系所组织举办的 “上海音乐学院非物质文化遗产保护传承暨中国少数民族器乐艺术研究学术展演周”的主题精神,展现上音非遗传承项目——“浙派古筝艺术”“崇明派瀛洲古调”“江南-孙氏二胡艺术”“浦东派琵琶艺术”“古琴艺术”“竹笛艺术”的经典代表曲目,并委约李霓霞、戴维一、苏潇、高弘四位作曲家加以民族管弦乐队的全新编创;下半场着重展现中国少数民族非遗器乐艺术魅力,以不同民族器乐的艺术性表达为视角,委约吴基学、薛蕙心、纪冬泳、艾尼瓦尔·瓦吉丁、倪辰康五位作曲家为伽倻琴、库姆兹、冬不拉、艾捷克、四胡等少数民族非遗乐器与乐队创作协奏曲作品。

担任本场乐队演奏的是上音民族管弦乐团,由吴强教授执棒。这场以非物质文化遗产保护及传承和中国少数民族器乐艺术为主题的音乐会,将会凸显出上音在非物质文化遗产传承、研究、育人方面的成果,深度挖掘赓续中国传统民族音乐的文化精髓和传统文脉,为非遗音乐注入新时代的血液。

近年来,上音民族音乐系在非遗音乐与音乐人工智能交叉学科领域的研究与人才培养方面取得显著成绩,于2024年荣获 “全国非物质文化遗产保护工作先进集体”称号。本次音乐周充分展现民族音乐系在交叉学科课程建设上的创新与实践,使非遗文化在新时代绽放新的光彩。

评论0条评论

精彩评论

最新评论