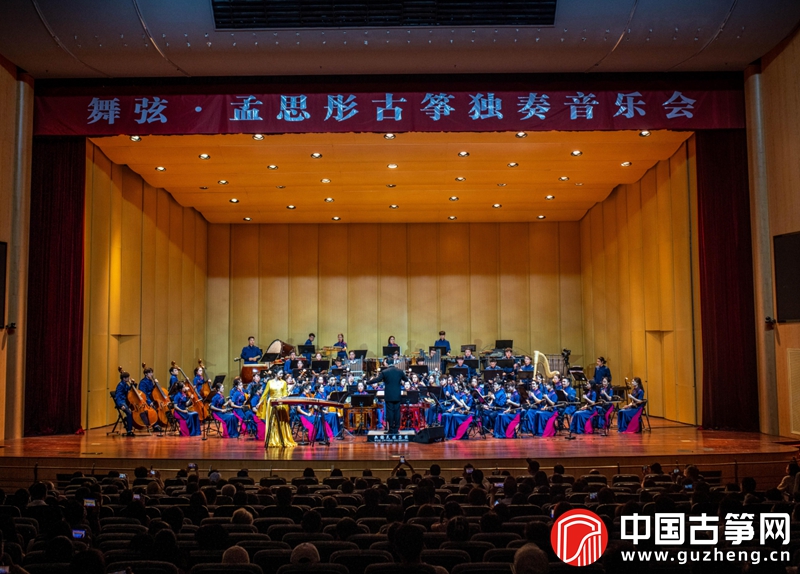

南京文化艺术中心大剧场内,当最后一缕筝音如薄雾般消散在寂静中,雷鸣般的掌声瞬间奔涌而出。7月3日晚,沈阳音乐学院民乐系学生孟思彤的《舞·弦》古筝独奏音乐会,不仅是一场技艺的展示,更成为传统与现代、师承与创新深情对话的艺术现场。

丝弦起处:千年古韵焕新生

音乐会以著名作曲家王云飞教授的古筝曲《十里红妆》拉开帷幕。三架古筝与无锡民族乐团的丝竹管弦交织,恢弘的音响画卷铺陈开传统婚俗的喜庆与庄重。孟思彤指法精准利落,与两位师姐杨美璇、朱馨仪的声部呼应默契无间,在指挥孙鹏充满张力的引领下,开场即点燃全场。

随后的《兰亭》则将观众带入另一重境界。筝音流转间,仿佛再现了王羲之笔下“流觞曲水”的魏晋风雅。孟思彤用细腻的音色奏出清越空灵之声,勾勒出会稽山水的幽远意境。而郝维亚教授的《万里无云》则如一幅音响水墨,古筝与乐队营造出空阔辽远、漫天花雨的人生境界,表达出对天地自然的深切敬畏。

薪火相传:经典与新锐的交响

音乐会的下半场是传统底蕴与先锋探索的碰撞。经典鲁筝曲目《双筝碰八板》在孟思彤与杨美璇的演绎下焕发新彩。传统的碰八板演奏形式加以创编,古朴的山东筝技法清晰可辨,旋律中流淌着对山水自然的深情礼赞,扎实的传统功底赢得满堂喝彩。

王建民教授委约金钟奖的作品《阳光大地》则洋溢着时代气息。古筝明亮华丽的音色与乐队磅礴的音响交相辉映,热情讴歌神州大地的蓬勃生机,将音乐会推向一个高潮。

最受瞩目的当属青年作曲家李玥锦为孟思彤量身委约创作的新作《舞·弦》的全球首演。这部作品灵感源于古筝“五弦”之初衷与流变,大胆探索了古筝音色的边界。现代作曲技法与古老乐器奇妙融合,音响时而如金石迸裂,时而似暗流涌动。

孟思彤的演奏充满冒险精神和强大的掌控力,精准呈现了作品复杂的技术要求与深邃的美学追求,展现了她作为新一代古筝演奏者的视野与担当。

幕后之光:舞台背后的传承意义

“舞台,是最好的课堂;观众,是最好的老师;完整的音乐会呈现,是最深刻的历练。”孟思彤的恩师,沈阳音乐学院民族器乐系古筝专业教授贾晓莉在演出后动情分享。她将这场音乐会视为孟思彤艺术生命“至关重要的成长、淬炼与蜕变”,盛赞其展现的不仅是技术的纯熟,更是音乐的感染力。

孟思彤在分享演出感悟时,将最深情的感谢献给了恩师贾晓莉:“晓莉老师教导我们的不仅是音符和乐谱,更是严谨、执着、谦逊和真诚的艺术家品格。她不仅是我专业上的灯塔,更是人生的榜样。”这份深厚的师生情谊,正是沈阳音乐学院民乐系“以人育人、以文化人”教学传统的最佳注脚。

指挥家孙鹏与无锡民族乐团堪称当晚的“魔法师”。孙鹏以其对音乐的深刻理解和充满激情的指挥,精准调动乐队丰富的色彩,为古筝独奏提供了坚实而灵动的支撑,让每一部作品都获得了饱满而立体的诠释。

根植沃土:艺术生命的永恒回响

从王云飞《十里红妆》的盛世华章,到李玥锦《舞·弦》中的先锋锐响,这场音乐会精心编织了一条跨越古今的艺术脉络。孟思彤的演绎,既有对《双筝碰八板》等经典所承载的传统筝乐的学习与传承,也展现出驾驭《舞·弦》这样具有探索性新作的开放姿态与卓越能力。

正如贾晓莉教授所言,这场音乐会积累的宝贵经验,“无论是成功的喜悦,还是过程中遇到的挑战与解决之道”,都将成为孟思彤未来艺术生涯中无比珍贵的财富。它是其大学四年学习的里程碑,更是迈向更广阔艺术天地的起点。

孟思彤与贾晓莉教授一行人于29日便抵达江苏无锡民族乐团,演出前期排练可谓是紧锣密鼓,初次与国内高水平职业乐团合作,对于孟思彤来说,既是一场全新的体验,更是对其专业水准的考验。孟思彤的专业导师贾晓莉教授一直在旁指导陪伴,经过几日紧凑的排练与磨合,最终音乐会圆满成功。

本场音乐会线下南京市民观众1000余人,线上两大直播平台观看人数两万余人,并受到业内专家和同仁们、现场观众们的一致好评,这场音乐会将是孟思彤在未来音乐道路上学习和成长的重要节点。

曲终人不散,余韵自悠长。当《阳光大地》辉煌的尾音响彻剧场,当《舞·弦》探索的余波仍在观众心中激荡,孟思彤与她的师友团队,不仅奉献了一场高水准的古筝艺术盛宴,更以他们的实践清晰地传递着一个信念:千年古筝艺术,正以其深厚的底蕴和开放包容的姿态,在当代杰出青年演奏家的指尖下,持续书写着历久弥新、弦歌不辍的动人篇章。

作者:《中国文化报》驻辽宁记者站站长 葛鑫

评论0条评论

精彩评论

最新评论